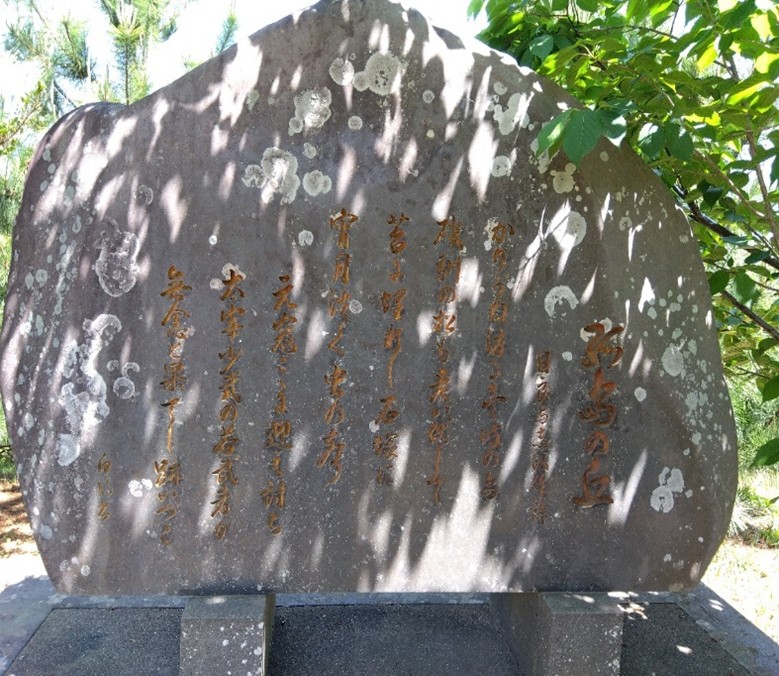

※目良与志汎(よしひろ)

●場所 芦辺町瀬戸浦274‐1(芦辺港から瀬戸方面へ。T字路を右折。道なりに行き、少弐公園の駐車場へ)

●建立年月日 1978年4月21日

●建立者 中原喜三郎

孤島の丘

目良与志汎

かりがね渡る 壱岐の島

磯馴の松も 老い伏して

苔に埋もれし 石塚に

宵月淡く 虫の声

元寇ここに迎え討ち

太宰少弐の若武者が

無念と果てし跡いづこ

白陽書

二 筑紫のかなた おろがみて

奇蹟を祈る 束の間も

最後の狼火 立ち昇る

ああ神風を 誰が知る

三 歳月は巡る 玄海に

漁火あまた きらめけど

訪う人も 絶えてなく

空しや咲ける 花すすき

19歳にして壱岐の守護代となり元寇のとき元軍の侵攻をくい止めるため応戦したが、船かくし城のある瀬戸浦の戦いで戦死したという説あり。そのことを歌にしている。悲惨なできごとであり、今でも島民に語り継がれている。

筆は瀬戸の白陽(松嶋弘・歌人・下から読む

とひろし)で、作曲は細川潤一。

瀬戸に住んでいたことや、瀬戸で建設業を営む縁故の中原氏が壱岐神社の少弐公園に建立。当時は九州郵船の港に観光協会によりこの歌が流されていた。

本名は目良嘉弘(1898年5月~1979年7月26日81歳没)芦辺町箱崎で生まれ、箱崎小学校卒業。朝鮮に渡り、商店、会社経営。青年文壇短歌一等当選。

太陽の照れば紺足袋の香の嬉しかり吾れ新しく職につく朝

大正10年京域において同人短歌誌発行、昭和5年釜山日報高与支局長。昭和20年引き揚げ、箱崎に住む。貧しい生活であった。瀬戸に移り竹でかごを編み生計を立てる。その頃の無理がたたり結核をわずらう結果となる。その後、郷ノ浦の緑ヶ丘に住む。壱岐日報社勤務。

1947年松嶋弘とともに「荒土」を創刊。「壱岐島文学会」(1957年)開く。1951年1月26日に山本武生氏と新聞「新壱岐」創刊一号発行。

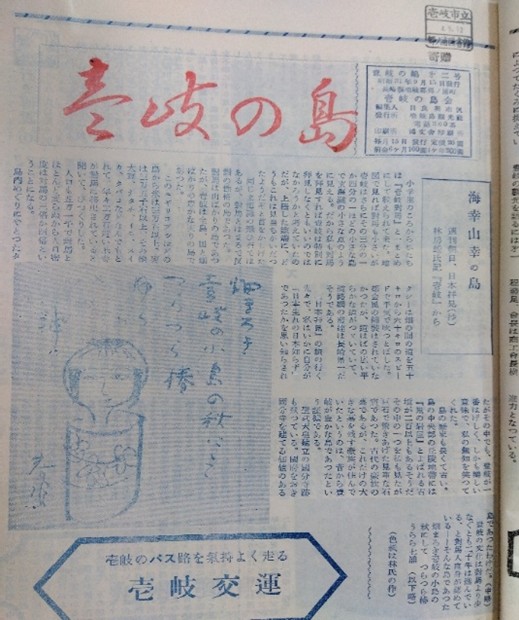

1956年8月15日に観光新聞「壱岐の島」第1号発行。編集人が目良。発行所は壱岐島観光社。当時は毎月15日、定価20圓。「壱岐をめぐる会」「民謡保存会」など。

―新聞を始めてから父は明るくなった、新聞こそ父の最後の人生にかけた生きがいであった、「俺は貧乏こそしているが誰からも抑えられない、無冠の帝王だ」そんな事を子どもに話し、プライドを持って生きていた。・・28年と丸6カ月 他界する朝まで新聞の事を家族に話し、30分後には息を引き取ったのである。―新壱岐新聞1979年8月1日、55年9月11日号に息子さんの目良敏郎氏掲載 。

家族は「優しくて穏やか、暇さえあれば文学青年のように短歌をつくったりしていた」と話す。

「壱州盆歌」の振り付けを敏郎氏の大学の師の竹原氏が作る。1959年頃、東京の百貨店で芸能観光団として、民謡コンクールに参加。壱州盆歌とどうつき歌で優勝した。

第1回短歌会(中尾星華氏作品評)

荒土通巻35

新壱岐新聞社内

秋雲のたたずまいさえ美しきふるさとの島に住みつきて老ゆ

小弐資時の墓とされる

第2号に林房雄(作家)の記事が掲載。週刊朝日の「日本拝見」で壱岐に来島し、歌を詠んでいる。

畑まろき壱岐の小島の秋にしてつらつら椿ゆらら八つ浦

第5号で焼酎「山の守」を天下の珍酒」(麹臭を抜く研究をした)といい、名産として紹介している。

豊畑の壱岐に海あり山の守はげしき味を忘れじ吾もいきのしま

壱州おけさ

ハァー

博多出て来りゃ 烏帽子が招くよ

コーラショ

かもめどけ行く エエ 波まくら

ア オッセ オッセ

この曲は、学校の運動会などで踊られている。壱岐を歌った曲はたくさんあり、校歌も作詞している。

新民謡を創った人物、と西川左生(俳人)は書いている。

壱岐の歴史文化の紹介で、県教育委員会表彰を受けた。

〈付近の名所》

●壱岐神社

弘安の役で戦死した少弐資時を祀った神社。昭和19年に本殿造営。4月第3日曜献幣儀大神楽

●瀬戸の千人塚

瀬戸古戦場跡を見下ろす丘陵上に、弘安の役で亡くなった人々を弔う千人塚がある。人頭大の石が整然と積み上げられており、墓石の代わりに石を置いたのではないかと云われている。

●キャンプ場

設備も整っており、きれいな島の海も望め、テントから朝出てきた時は感動もの。

●龍蛇神社

明治28年に出雲神社より龍蛇神を迎えて祀られたと言われている。竜神崎横にある龍蛇浜には、ウロコ状の石が重なり不思議な光景が