●場所 勝本町旧老人ホーム跡(郷ノ浦港から国道382号線を勝本方面へ。亀石の交差点を左折、湯ノ本方面へ。湯ノ本湾に出て右折、湾沿いを行くと老人ホームがあり、その上方)

●建立年月日 1973年8月

●建立者 教え子達

直鍋蟻十

通利ゃんせ

古々波

咲久良の 長寿苑

この句は江戸時代に作られたとされる童謡をかえているが、行きは良いが帰りは難しいと、ちょっと悲しい感じがする。というのも、ここは老人ホームであったから。

真鍋が勝本町新城尋常小学校で教鞭をとっていた時の教え子で、郷ノ浦の品川鉄摩、勝本の町田徳光、松本平八郎、品川詮などが恩師の句碑建立を計画した。場所は湯ノ本、元壱岐老人ホームの入口で、恩師を迎えて句碑開きが行われた。その際、壱岐の島俳句大会が催された。

中嶋ひろし(教師。子供達に俳句を教える)の句

大物を運びて蟻の列を解く ひろし

真鍋蟻十(1891年9月16日~1982年4月29日)の本名は儀十。政治家、俳人、松尾芭蕉の研究家(コレクションは芭蕉記念館に寄付された)、芦辺町諸津に生まれる。長崎師範学校卒業後、明治大学法学部入学。在学中から普選運動にかかわる。1930年衆議院議員となる。当選は6回。政務次官まで務める。

高浜虚子と親交がありホトトギス同人。 俳文学や郷土史に広く知識をもっていた。1945年頃東京江東区の自宅の庭に「まなべ幼稚園」を設立し、児童教育にも尽力した。コレクションの中には芭蕉直筆の「句空宛芭蕉書簡」がある。著書には「ほととぎす」「瀬戸浦合戦」。

2021年に東京の江東区芭蕉記念館で開館

40周年企画展「真鍋儀十コレクション展『芭蕉を愛した男』」が開催された。

蟻十の句

深川に棲み時雨忌の軒つたひ

菊の晴れ傘寿の吾れに御召ごと

菊香る晴れの御召に履を正す

色もちて小豆は莢となりにけり

「壱岐の島俳句」にー俳話去来(向井去来、長崎市にうまれる。蕉門十哲の一人)―と題して四千字原稿を45回にわたって掲載した中より抜粋する。

― 去来が落柿舎を営みはじめたのは貞享三年頃ではあるまいか。それは「続虚栗」に「嵯峨に小屋を作りて、折ふしの休息仕候なれば」と前書して「月のこよい我里人も藁うたん 去来」とあるところからの割出しである。なんでこう名づけたかの談義はよくいうように邸内に何本もの柿木があった。一日商人がやって来て売って呉れと頼むので一貫文で実を売った。ところが毎日無精にころころ落ちる。・・・・

約束通り商人が来てみると殆んど落ちてしまっている。商人大いに驚いて「生来かばかり落つる柿を知らず、さきの一貫を返し給はれ」というのでおかねは返したが、それから去来自身が呼びはじめた落柿舎の名は永久にのこるようになった。― 冊子「壱岐の島俳句」は郷ノ浦図書館で西川佐生により毎月発行。蟻十が毎号俳諧にちなんだ口絵写真を添えた。1968年4月号で「吉屋信子に惚れてる咄(はなし)」11月号に「俳句に前詞(まえことば)があること」と題して掲載。村岡花子(赤毛のアンの翻訳)の告別式の後、吉屋(小説家)と帰途をともにする。その時、蟻十が「あんたの戦時中の原稿を古書店で買ったよ」とサインを乞う。吉屋は即吟。

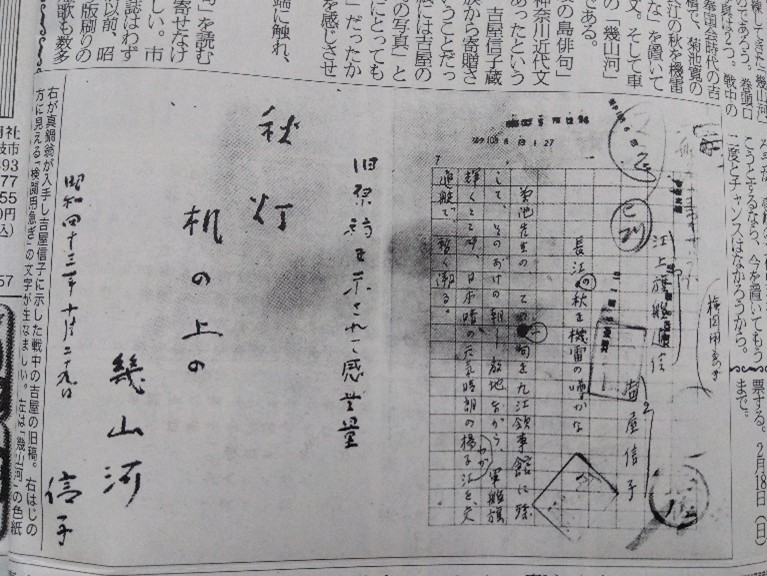

秋灯(あきともし)机の上の幾山河

これに「旧稿を示されて感無量」との前詞をつけた。菊池寛の「長江の秋を機雷の噂かな」をおいての寄稿文であった。

壱岐の島俳句はの題字は俳人の高浜年尾の筆

儀十の懇望により1966年6月11日来島。河合曾良の墓参をし、勝本のつたや旅館、湯本の海老館にて休憩する。