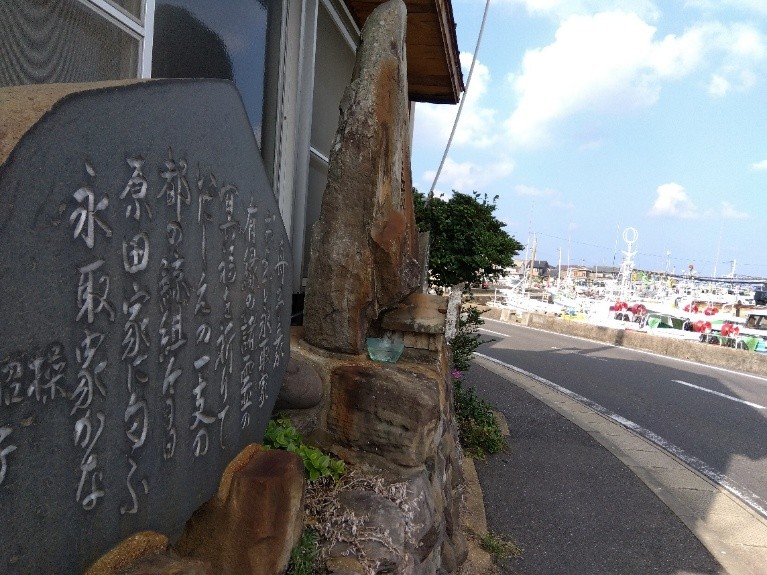

●場所 勝本町勝本浦318(郷ノ浦港から国道382号線を勝本方面へ。勝本港の海岸通り沿い)

●建立年月日 不明

●建立者 操 照子

舟子衆および永取家有縁の

諸霊の冥福

を祈りて

いにしえの一支の都の鯨組

今日原田家に匂ふ永取家かな

操

照子

左生書

原田家は松浦の殿様から、永く鯨が捕れますようにと、永取の姓をいただいた。永取家が最後の鯨組となった。鯨の捕獲する船にのった人達や、永取家に関わった人達の御霊の冥福を祈って、詠んでいる。

西川左生は本名は福男。操氏は、西川の兄。現在、天の川酒造(郷ノ浦町)の代表となる幸男氏の祖父である力男氏(2代目)の兄でもある。

勝本浦は、1680年、和歌山県対地浦で網組の漁法を学んだ深沢義太夫が、1704~1711年、勝本港田の浦に納屋場を開設した。網によるの捕鯨(鯨組)により捕獲頭数が飛躍的に増加していき大規模な納屋場と拡大した。1711~1715年、1716~1735年になると、勝本浦の土肥市兵衛、土肥甚右ヱ門などが鯨組船団を組織した。クジラ肉の塩漬けを京阪方面へ出荷し利益を得る一方、藩主松浦公に上納金を納めることによって、捕鯨の特権を保証されていた。クジラ関係者の住居確保や通行の利便を求めて湾内の各所で開拓や埋め立て(正村、黒瀬、新町)が行われた。

土肥市兵衛(4代目)は1767年三か年の歳月を費やして、大邸宅を構えたが、その規模があまりにも大きいので「阿呆普請」といわれた。その大石塀が残っている。(高さ7・8メートル)

捕鯨業は幕末から明治初期にかけて急速に衰退した。(約150年間)

田の浦の納屋場は、大村の深沢組、生月の益富組、勝本の土肥組、原田組、永取組などが使用。西日本で指折りの規模で、約千人の人々が働いていた。鯨船は58艘。建物は、東西の納屋場、鍛冶納屋、桶屋納屋、大工納屋、舟子屋、解体の納屋などが置かれた。

原田組の屋敷は朝鮮使節迎接所の跡地(正村)に永取組の屋敷は対馬屋敷の横(鹿ノ下東)に建てられた。現在永取家との境界に建てられた石塀だけが残る。芦辺町恵比寿浦と勝本の田ノ浦の2か所に土肥組の捕鯨基地があったのを、原田組が引き継いだ。

ちなみに、天の川酒造の初代の卯八氏は夜に忘れたてぬぐいをとりに行ったところで、きれいな天の川を見たのを俳句に詠ったのが見事に、天をとったのだ。映画「男はつらいよ」の五島編に、寅さんが天の川の焼酎を飲んでる場面があったそうだ。

開高健の酒造に宛てた手紙があり、独特の筆跡で何枚もにわたり焼酎を古酒する方法を尋ねている。相当のこだわりがあったようだ。

境界の塀が残る。奥が永取家