●場所 郷ノ浦町片原触字岳の辻93(郷ノ浦港から県道25号線を右折し、県道175号線に入り、150メートルを左折。350メートル先左方向に曲がる。横山自動車を右折。オリーブ園先を左折、右折、左折し道なりに登る。)

●建立年月日 1977年

●建立者 壱岐ロータリークラブ

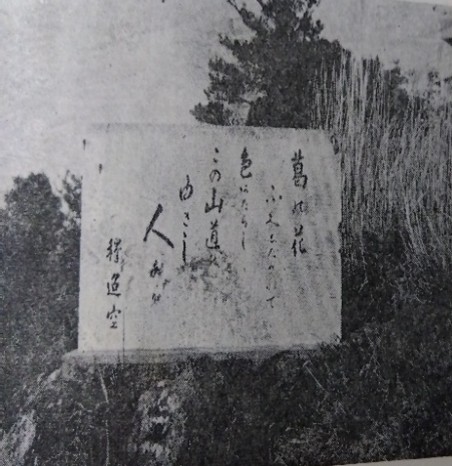

葛の花 ふみ

しだかれて、

色あたらし。

この山道を

ゆきし

人あり

超空

最初、展望台の下方に建立された。西川福雄(左生)が企業観光課長を兼務していた関係で山口麻太郎(民族学者)に、露出した自然石の碑面に書を依頼した。壱岐ロータリークラブ10周年記念に現在の碑となる。

この歌について折口は自歌自註で、「壱岐は島でありながら、伝説の上では神代の一国である。それだけに海としても個性があり、山としても自ら山として整うた景色が見られた。蜑(あま)の村に対して、これは(島山)陸地・耕地・丘陵の側を眺めたものが集まっている。山道を歩いていると、勿論人に行き逢はない。併し、さういう道に、短い藤の花房ともいふべき葛の花が土の上に落ちて、其が偶然踏みにじられている。

其色の紫色の紫の、新しい感覚、ついさっき、此山道を通って行った人があるのだ、とさういふ考えが心に来た。

もとより此歌は、葛の花が踏みしだかれていたことを原因として、山道を行った人を推理している訳ではない。人間の思考は、自ら因果関を推測するやうな表現をとる場合も多いが、それは多くの場合のやうに、推理的に取り扱ふものではない。これは、紫の葛の花が道に踏まれて、色を土や岩などににじましている処を歌ったので、今も自信を失っていないし、同情者も相当にあるやうだが、この色あたらしの判然たる切れ目が、今言った論理的な感覚を起こし易いのである。」と書いている。

短歌の基本は縦一行でスペースをいれないが、釈のこの歌は、「葛の花」の後一字空きで、「色あたらし」で句点が用いられている。

折口信夫(しのぶ)(1887~1953)は民俗学者、国文学者であり雅号が釈迢空(しゃくちょうくう)という歌人でもある。大阪府浪速区の商家に生まれる。国学院大学卒業後、大阪の今宮中学校の教員を経て、同大学教授となる。また、1928年慶応義塾大学の教授となり、文学史、民俗学などを教える。民俗学者としては柳田国男に師事して、民俗学を国文学研究に取り入れ新境地を開く。歌人としては学生時代より親しみ、アララギ同人、北原白秋らと日光を創刊し、歌集「海山のあひだ」を出す。 1921年、1924年に2度来島して島内の民間伝承を調査している。1924年9月10日の壱岐日報新聞の記事には、「尚疑念の点が多々あるのでと、去る3日再び来島」とあった。山川鳴風によれば、沼津の松島直(國學院大學卒)に逗留したとの話。案内したのは山口麻太郎。壱岐に招じたのは石田町の熊本利平で、柳田国男の口利きであったという。壱岐の民間行事伝承の研究は折口信夫全集15巻に詳録されている。

この歌碑建立にあたり壱岐文化協会会長の 平田昇と西川福雄が「葛の花」の小冊子を刊行した。折口と壱岐とのかかわりを横山順が書いた。葛(くず)の花は秋の七草の一つ。花は赤紫色で甘い香りがする。

葛の花

冊子の扉の言葉に山川鳴風が「壱岐では昔、※箕(み)のにぎる部分に葛の蔓(つる)が巻き付けてあり、縁に編み込んであるのは葛の皮であった。堅くて強い繊質は疾うに島の生活の中に喰い入り、さらに全島の山々に、その白い葉裏を翻す。秋の壱岐は全島葛の花園である。」と書いている。葛の花は8月中旬から9月末ごろまで開花。

※箕は米などの穀物の選別の際に、殻やちりを取り除くための容器。

このように、昔は島中にたくさんの葛の花がみられ「クズバカンダ」と呼んでいた。

1924年、刊行の『海山のあひだ』に「島山」14首「蜑の村」13首がおさめられている。

釈迢空について壱岐川柳会の益川ゆたかは新聞「新壱岐」でこのように書いている。

「船べりに浮きて息づく蜑の子の青き瞳はわれをみにけり

網曳する村をみおろす阪のうへ賑わしくて淋しくありけり

すこやかに網曳はたらく蜑の子に言わむことばもなきがさびしさ と、来島した時の作品にある。辺境の地の人々と心ひとつに結びつきたいと願いながらも旅人の自分はそれがかなえられない悲しさと淋しさ。そうした疎外意識がこの連作で『さびしさ』の多用に表れている。歌人と民俗学者の〈合一〉こそが作者の孤高の世界の本質で壱岐が釈の代表作『島山』(初山村)『蜑の村』(渡良浦小﨑の海士)の作歌地であることを郷土の誇りとしたい。」

最初に造られたの歌碑

●岳の辻

〈ピクニック芝生〉

岳の辻の碑と反対側に広い芝生と展望台がありここからの眺めも良い。

〈烽〉

歌碑がある岳の辻は島の最高峰。中央展望台のところに外寇の侵略に備えて通信方法の一つとして使われていたという烽(とぶひ)が復元されている。

昔、のろしを烽といっていた。663年の白村江の戦いで敗れた大和朝廷が設けた。1704年には平戸藩 の遠見番所が設けられた。